根のお仕事

植物にとって根は、肥料を補給する大事な器官です。

根は何をするのか?どうすればよくなるのか?掘り下げていきたいと思います。

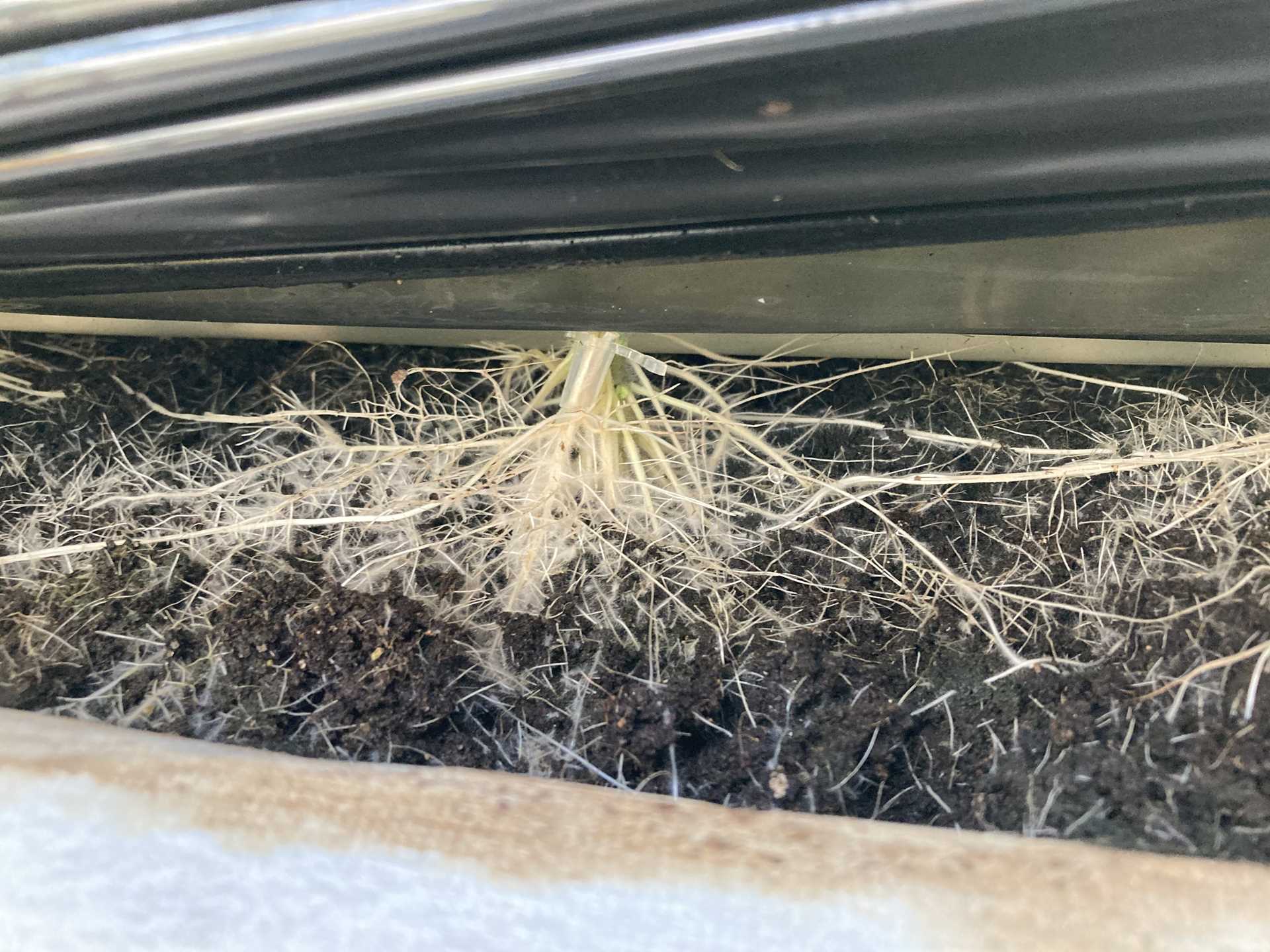

根張りが変われば生育が変わる!

吸収の仕組み①

根は植物体を支える役目と、肥料吸収という2つの大きな仕事を担っております。

ここでは吸収についてのメカニズムを見ていきましょう。

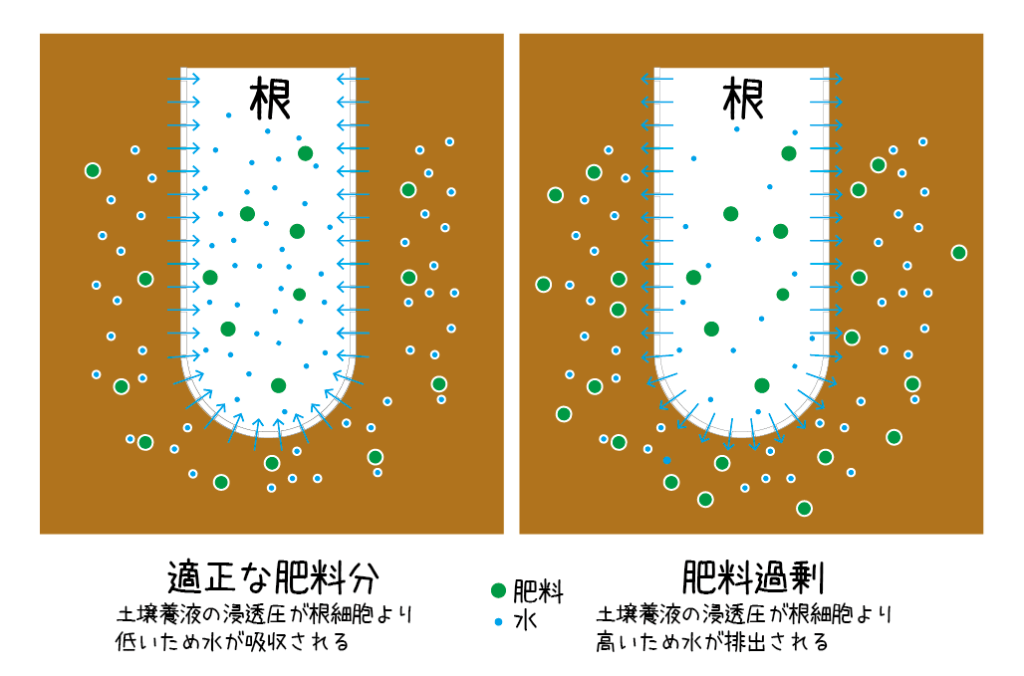

これは根が水分を吸い上げるイメージですが、土壌中の肥料分が濃い状態ですと根細胞の浸透圧の関係で吸い上げることができません。

水を吸えなければ植物は適切な肥料も吸えず、やがて地上部も枯れ、根も死んでいきます。いわゆる肥料焼けといわれる症状です。

高EC(ここでは肥料濃度とします)栽培と言われる、肥料濃度を上げた栽培方法はこのメカニズムによって「水切り栽培」と同じ状態になることで濃いトマトが出来上がる、という仕組みです。

ただ、ECを上げることで水が吸えなくなるだけではなく、チッソなどの割合に対してミネラルの吸収が極端に落ちるため、裂果や棚持ちの悪さ、トマトらしい味わいの低下や収量の低下など弊害が多いのも事実です。

吸収の仕組み②

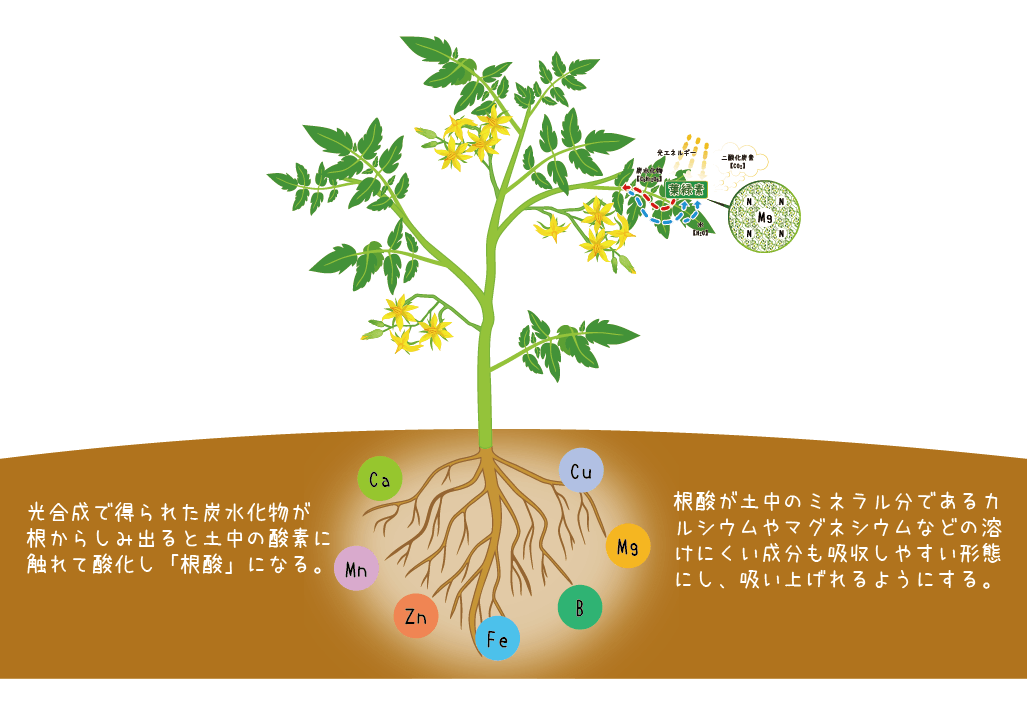

植物は様々な肥料を吸収して生育していくわけですが、チッソやカリウムは水に溶けやすいため吸収しやすいのですが、一部のリン酸やミネラルと呼ばれるカルシウム、マグネシウム、鉄、銅、亜鉛などは水に吸いやすい形態に変化しないと吸い上げることができません。

根酸のチカラ

植物は光合成で得られた炭水化物を根から出し、土壌中の酸素に触れることで「根酸」という成分に切り替わります。

この根酸が土壌中のミネラルを溶かしてキレート化し、水とともに植物に吸収されていくのです。

ちなみに、ミネラル系の肥料は根の先端から吸われると言われています。ですので毛細根が多いと先端が増えるので吸収が良くなるとのことです。

関連情報

カテゴリー

もっと学びたい方へ

PRO栽培セミナー

生産性の向上や目標の達成を支援しながら、農業者のコミュニティづくりに取り組みたいと考えています。

単なる講義ではなく、互いに学び合い、より良い、より持続可能な農業のあり方を構築するための機会なのです。

© 2025 Sanatech Seed Co.,Ltd.

© 2025 Sanatech Seed Co.,Ltd.