疫病とは

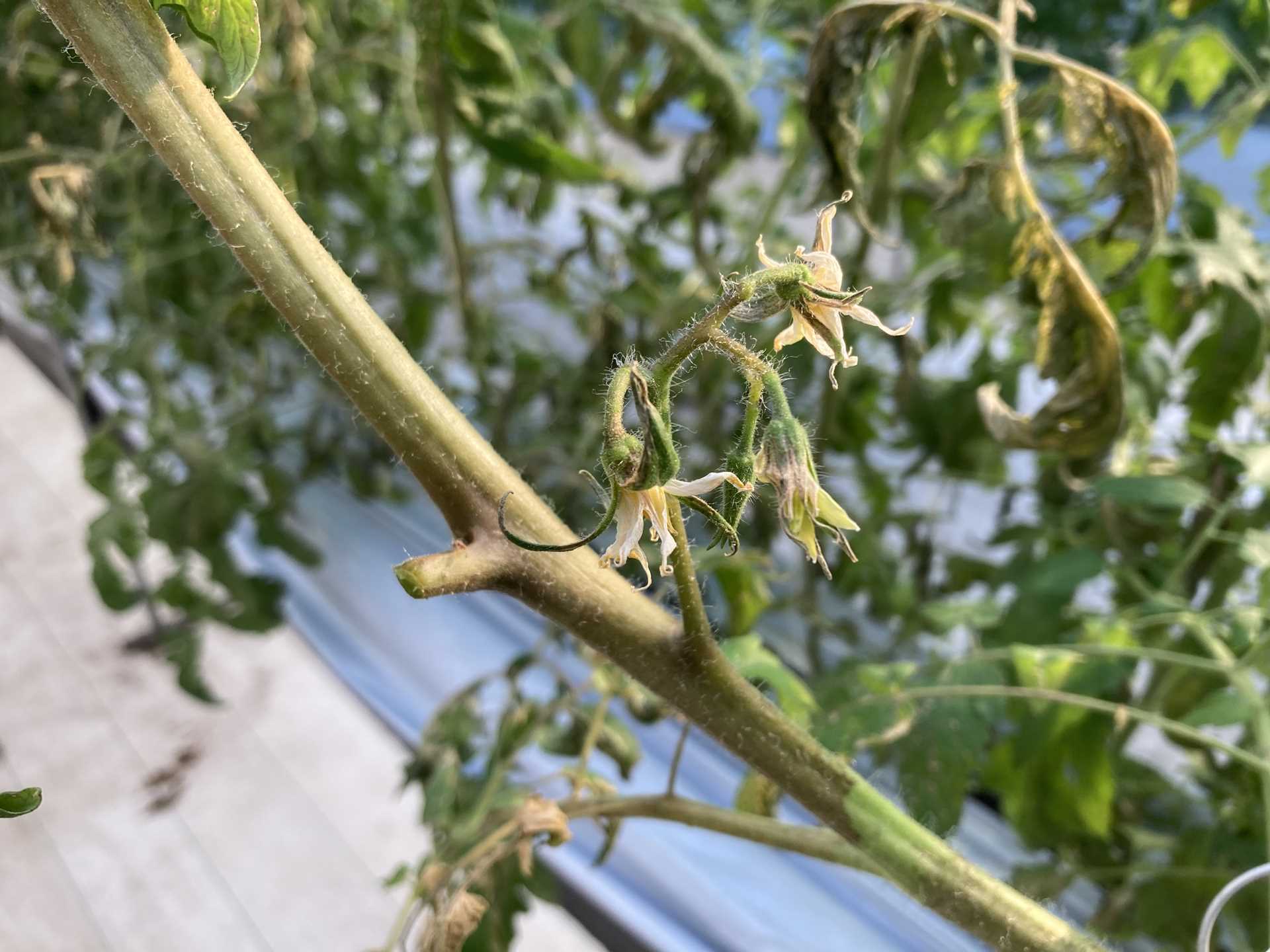

疫病は、葉・茎・果実に症状が表れることで知られています。

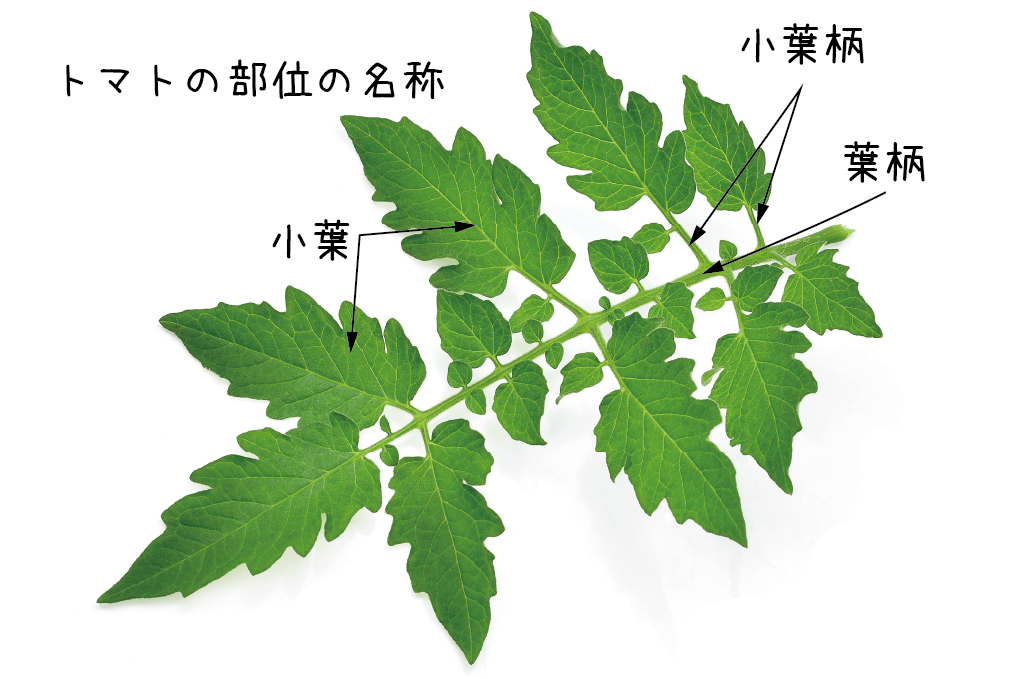

初期症状としては、葉にて灰緑色の水浸病斑、茎や葉柄にて暗褐色の水浸状の病斑を生じます。病気が進行すると、葉にて暗褐色の大病斑、茎や葉柄はへこんで暗褐色に変わります。また、多湿時には葉の病斑状に灰色のカビが生じ、茎や葉柄には白色のカビを生じます。果実は未熟果が病気にかかりやすく、ややへこみ、暗褐色で不整系の病斑を生じて腐敗し、降雨が続くと表面に白色のカビを生じます。

梅雨時期・秋雨時期・台風などの曇雨天が続くような多湿条件かつ20度前後の気温のときに、もっとも病気が発生しやすくなるので要注意です。

解説

病原菌

疫病の原因となる病原菌は、植物残さと共に土壌中に潜伏しており、主に雨や水やりの時の水滴や泥のはね返りによって植物体に付着し、葉の裏にたくさん存在する気孔より感染します。下の葉から感染し、さらに病斑上で菌が胞子を形成し空気中に飛散することで、上の葉や他の株に感染を続けていきます。

風通しの悪い環境や潅水のやり過ぎ、チッソ肥料のあげ過ぎによる植物体の軟弱化や通気性の低下が感染の大きな原因です。(チッソ肥料をあげ過ぎると茎葉が繁茂し通気性が悪くなること、細胞壁が弱くなり植物体が軟弱化することが知られています。)

対策

露地栽培では跳ね返りに注意

病原菌は土に潜伏している可能性が高いので、雨や水やり時の水滴や泥のはね返りを防ぐために、マルチや敷き藁をすることが大切です。潅水する時には、水滴や泥がはねないように丁寧に行いましょう。

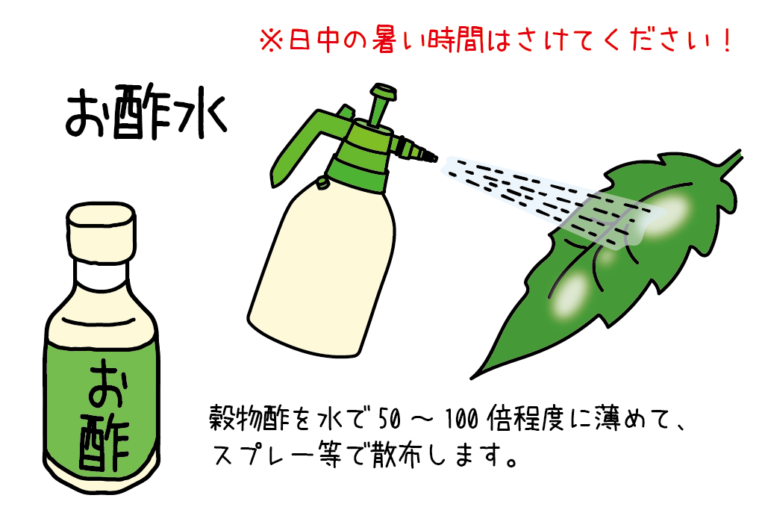

チッソ肥料の与えすぎも厳禁です。ミネラル分の補給に努めましょう。主に苦土石灰を15g程度、株から20㎝程度話した場所に撒き、穀物酢を100倍程度に薄めたものを葉や土壌に散布してください。ミネラル吸収効率アップが期待できます。

通気性を確保し、多湿環境にならないよう注意しましょう。排水性の悪い土壌では高畝にするのも一案です。また、密植をすることで局所的に多湿になることもあります。株を植える際には少なくとも40cm位は間隔を開けるようにしてください。

関連情報

カテゴリー

もっと学びたい方へ

© 2025 Sanatech Seed Co.,Ltd.

© 2025 Sanatech Seed Co.,Ltd.