アブラムシについて

植物の調子が悪いと思ったら、いつの間にやらびっしりと虫がついている、そんな経験はございませんか?

もしかしたらアブラムシかもしれません。

アブラムシは対策をしないとあっとういう間に増えてしまう害虫として知られています。ウイルスを媒介する可能性もあり、もしトマトがウイルスに感染したら株ごと廃棄しなければなりません。冬以外の季節に発生し、特に春と秋に被害が激しくなります。元気なトマトを育てるために、アブラムシの生態や予防法、対策法を学んでいきましょう!

解説

蝉の仲間

アブラムシは実はセミの仲間で、針のような口を使って植物の汁を吸います。体長は大体1~4mmほどで、色は種類によって灰・緑・黒・赤・黄色など様々です。日本で名前がついているものだけでも700種ほどいて、トマト以外の植物にも寄生します。

あらゆる作物や雑草から飛来し、トマトに発生します。被害としては、以下のものがあります。

- 植物の樹液(栄養)を吸われることで、植物が弱くなる(生育不良、葉の縮小など)。

- アブラムシの口からウイルスが感染し、ウイルス性の病気を生じる。

- アブラムシの排泄物が葉にたまり、そこからすす病(黒いカビ)が生じる。

最悪の場合、トマトが枯れてしまうこともあります。

チッソ肥料の与えすぎや日照不足による植物の弱体化、株間が狭い密植状態、高温・潅水不足などによる乾燥によりアブラムシはたくさん発生します。

写真は脱皮跡。

対策

大前提として、適切な栽培管理を行うことで、トマトを元気に保つことが大切です。

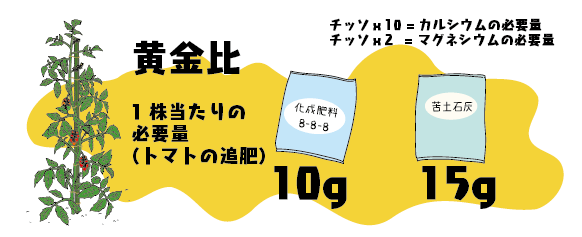

チッソ過剰にないようにし、苦土石灰などのミネラルを十分に与え、なるべく日当たりの良い場所に置いてあげて、健全なトマトを育てましょう。株間をあけることで風通しを良くすることも重要です。

気温やトマトの状態をこまめにチェックし、夏場は特に土がカラカラに乾かないように適度に潅水を行いましょう。

お酢を散布することも予防には効果的です。200~300倍に薄めてトマトにふりかけてあげましょう。

また、日々トマトを観察し、アブラムシが発生していないか確認することも大切です。

アブラムシはトマトについていれば比較的簡単に見つけることが出来ます。春と秋は特に、葉の裏や新芽の付近まで、アブラムシがついていないかよく確認しましょう。

なるべく早めに発見し、セロハンテープなどを使ってペタペタとアブラムシを捕まえて駆除しましょう。その他、歯ブラシを使ってアブラムシをこすり落としたり、水をホースで噴射してアブラムシを吹き飛ばすのも有効です、ただし、駆除の際は植物体が傷つかないように注意しましょう。新芽やつぼみは柔らかいため、特に丁寧に作業を行う必要があります。

関連情報

カテゴリー

もっと学びたい方へ

© 2025 Sanatech Seed Co.,Ltd.

© 2025 Sanatech Seed Co.,Ltd.